Qui sommes-nous ?

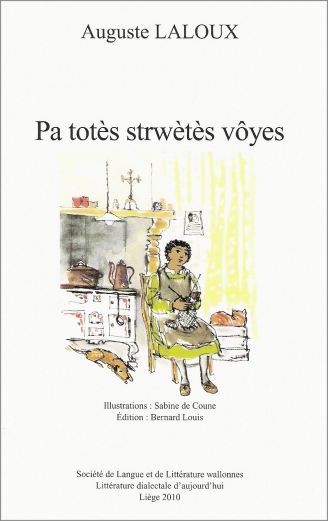

Pa totès strwètès vôyes dans l’oeuvre d’Auguste Laloux

(Une traduction française de cette oeuvre est publiée à une autre page)

Communication de Monsieur Bernard Louis le samedi 24 octobre 2009

Mesdames, Messieurs,

Chers amis,

Le centenaire des Rèlîs Namurwès, c’est un peu le centenaire d’Auguste Laloux, né en 1906.

Étant donné la qualité de l’oeuvre de Laloux, notre Cercle littéraire a proposé à la Société de Langue et de Littérature wallonnes, la publication d’un inédit de l’auteur, Pa totès strwètès vôyes.

Il paraîtra prochainement dans la collection Littérature Dialectale d’Aujourd’hui. D’autre part, afin de faciliter l’accès au texte, une traduction, assez littérale il est vrai, sera mise en ligne sur le site de la SLLW et sur celui des Rèlîs.

Ayant pris en charge ces publications - avec l'aide de Victor George et de Jean Germain -, je vous présente ce roman, en le situant d'abord, et autant que possible, chronologiquement. Ensuite, j'évoquerai - citations à l'appui quelques thèmes majeurs de Pa totès strwètès vôyes que l'on retrouve dans l'oeuvre publié de Laloux, ainsi que dans Li Curè d' Sautau. J'ai exclu du champ de la recherche Lès Soçons, galerie de portraits, qui échappe au genre romanesque.

Découpé en 49 feuilletons, le roman "Pa totès strwètès vôyes" ('Rien que par des chemins étroits'), a paru du 21.10.1969 au 27.10.1970 dans le journal Vers l'Avenir (Namur) sous la rubrique hebdomadaire Chîjes èt Pasquéyes ('Veillées et aventures plaisantes'). Sous cette même rubrique, Auguste Laloux avait publié, découpé en 48 épisodes, Li Curè d' Sautau du 15.08.1967 au 23.07.1968. Li p'tit Bêrt, le chef-d'oeuvre de Laloux, était sorti de presse le 17 juin 1969, par ailleurs 1. Mais il avait été achevé le 30 avril 1966, scripsit l'auteur.

Lès Soçons 2, avait été achevé au mois d'août 1966, scripsit l'auteur. Quant à Mi p'tit viyadje dès-ans au long 3, Auguste Laloux écrira qu'il l'achevait le 9 août 1971.

Concernant leur composition, la chronologie des oeuvres maîtresses achevées serait dès lors la suivante :

Li p'tit Bêrt (1966), projet ébauché avant 1940, d'après Maurice Piron 4,

Lès Soçons (1966),

Li Curè d' Sautau (1968),

Pa totès strwètès vôyes (1970),

Mi p'tit viyadje dès-ans au long (1971).

OEuvres achevées, dis-je, car Laloux travaillait à la fin de sa vie à un roman qui devait couvrir grosso modo les 40 premières années du XXème siècle. Le manuscrit déposé à la SLLW, comporte plus de 500 pages et couvre seulement la période 1900-1905. Victor George parle à son propos de 'perfection' 5. La publication en est attendue avec impatience, écrit de son côté Jean Lechanteur 6.

Oeuvres maîtresses, car il convient d'ajouter une soixantaine de récits, dont certains de très grande qualité, parus dans Les Cahiers wallons et sous la rubrique Chîjes èt Pasquéyes.

Monmon, enfant trouvé et adopté jadis par une paysanne de Dorinne, rentre de captivité en Allemagne, à la Libération. Celle qu'il aime, Agnès, a épousé Djan, marchand de vaches, un " vieux beau " sur le retour.

Djan avait avancé une importante somme aux parents de la jeune fille. Celle-ci croyait Monmon mort à la guerre ; par son mariage, elle effaçait les dettes de sa mère, devenue veuve lors de l'exode.

Lorsque Monmon sort de la gare de Dinant, un Père blanc, officiant comme curé dans la région, le prend en charge. Il lui trouve notamment une place de garde aux Eaux et Forêts.

Dans le passage suivant, le jeune homme parle de son bienfaiteur :

Monseû l' Curè ni m' dimande jamaîs si ça va. Mins d'one sôte, i vint à l'ôte. Come s'i causeut li tot seû. Mi, ça m' mousse ci qu'i dit. I gn'a rin qui s' pièd, di nos djôyes, s'apinse li, si wêre qui ç' seûye ; co mwins. di nos pwin.nes. I gn'a vélà pad'zeû Onk qui n' rovîye rin. Qui nos mine sovint pa tos catoûs, èwou qu'I nos vout. Dji sondje adon : waîte, s'i n'aveut nin v'nu à l' gâre di Dinant ci djoû-là… Djè lî di. I faît chonance di rin, ou bin, c'èst co li qu'î a l' pus gangni, di-st-i ; jusqu'à ci, i n'aveut jamaîs pont ieû d' soçon. Vos vèyoz bin, don, come ça va mwints côps. Afîye on s' sint did'seûlè, c'è-st-adon qui l' Bon Diè èst l' pus près. Dès djoûs qui rin n' va. Èt pont d' raîson d'è mia rèche pus taurd. Taîjoz-vos. Nos n'èstans nin quand min.me tot seûs, quand ci n' sèreut… Choû ! li nêt chûltéye cor on pau dins lès opes daus-aubes. I gn'a pus qui l' nêt. C'èst tot por ôte tchôse. Choû adon, sur one basse coche, djondant on cléria, i s' rèwîye on tchant d' rossignol ; i sone, i rôle dès vraîs pièles, ronds èt clérs, pa-t't-avau l' bwès. On tchant qui lès djins choûtint dèdjà èt n' n'èstins nin co ; qu'on choûtrè cor après nos… (21)7

Monsieur le Curé ne me demande jamais si cela va. Mais d'un sujet de conversation, il en vient à un autre. Comme s'il parlait tout seul. Moi, ce qu'il dit, cela entre en moi. Il n'y a rien qui se perd de nos joies, d'après lui, si peu que ce soit ; encore moins de nos peines. Il y en a là au-dessus Un qui n'oublie rien. Qui nous conduit souvent rien que par des détours là où Il nous veut. Alors je pense : regardez, s'il n'était pas venu à la gare de Dinant, ce jour-là… Je le lui dis. Il fait semblant de rien, ou bien il répond que c'est encore lui qui y a gagné le plus ; jusqu'à présent, il n'avait jamais eu d'ami. Vous voyez bien comme les choses se passent, certains jours. Parfois on se sent esseulé ; c'est alors que le Bon Dieu est le plus proche. Des jours où rien ne va. Et pas de raison d'en sortir mieux plus tard. Taisez-vous. Nous ne sommes pourtant pas seuls, quand ce ne serait… Écoutez ! La nuit se fait entendre encore un peu au sommet des arbres. Il n'y a plus que la nuit. C'est fini pour le reste. Écoutez alors, sur une branche basse, à côté d'une clairière, un chant de rossignol se réveille ; il sonne, il roule de vraies perles, rondes et claires, à travers la forêt. Un chant que les gens écoutaient déjà bien avant nous ; qu'on écoutera encore après nous…

Le titre du roman est ici expliqué. Pa totès strwètès vôyes, 'Rien que par des chemins étroits', rien que par les voies tortueuses de la Providence divine. Providence qui empêchera Monmon de se révolter contre son sort ou de maudire Agnès, qui reste inaccessible après le décès de son mari. Providence qui donnera à Agnès, pendant et après son mariage, la force de ne pas céder à son amour retrouvé et même celle d'accepter, l'âme sereine, la mort de son bien-aimé. Ici, comme dans Li p'tit Bêrt, on peut parler de roman du renoncement, de roman du sacrifice.

Agnès avait promis à Djan -qui l'avait pourtant trompée -, fidélité par-delà la mort. C'était la contrepartie exigée par son mari agonisant pour consentir à recevoir les derniers sacrements. Et quand un autre curé viendra proposer à la veuve une démarche auprès de l'évêque en vue d'annuler sa promesse, elle songera :

… Is sont bin sûr pus malins qu' mi, lès curès. Mètans d'abôrd qui ça n' compte nin ci qu' dj'a promètu. Mins èst-ce qui l' Bon Diè n'a nin arindji m' vîye insi : en m' sâcrifiant po qu' l'âme da m'ome seûye sauvéye ? Il- è-st-èvôye di si mwaîje afaîre, Djan… Afîye on crwéreut bin qu' lès curès, au djoû d'audjoûrdu, vôrint toûrnè l' Bon Diè èt n'awè à fè avou Li qui po-z-arindji lès cayèts di d'ssus l' têre ; is n'ont pus lès min.mès-idéyes qui nos. Is n' sondjenut pus wêre à d' l'ôte costè, aus cis qui sont rèvôye.

(44)

… Ils sont sûrement bien plus malins que moi, les curés. Alors, supposons que cela ne compte pas, ce que j'ai promis. Mais le Bon Dieu n'a-t-il pas arrangé ma vie de cette façon : en me sacrifiant pour que l'âme de mon mari soit sauvée ? Il est parti dans de si mauvaises conditions, Jean… Parfois on dirait qu'à présent les curés voudraient faire changer le Bon Dieu et n'avoir à faire avec Lui que pour arranger les affaires terrestres ; ils n'ont plus les mêmes idées que nous. Ils ne pensent plus guère à l'au-delà, à ceux qui sont partis.

Ce thème de la Communion des Saints était présent dans Li Curè d' Sautau, où l'Abbé Mathias concluait un marché avec le Seigneur pour que Li Crèsse " anarchisse, co pus socio qu' lès bourdeûs qu' sont aus chambes " (les menteurs qui sont à la Chambre)(5) se confesse et communie avant de mourir, ce qui se réalisera (41-42). Plus tard, le curé, arrêté par les Allemands, sera abattu par les SS. De même, dans Mi p'tit viyadje dès-ans au long, Nonîye dau Wé, qui a mené une vie de débauche et fait assassiner son fils, Victor, trouvera l'apaisement final, après la confession de son crime, grâce à l'intercession de la victime qui la sanctifie (pp. 157-158).

Cependant, pour en revenir à notre roman, rien ne sera facile pour Agnès et Monmon. Voyons comment évolue leur relation. Camaraderie de voisins au départ, à laquelle Agnès semble la plus attachée. Pendant les études techniques de Monmon, les parents de la jeune fille tentent de lui trouver un autre galant, étant donné les origines incertaines du jeune homme. Celui-ci vient aider Agnès un soir, à la campagne. Puis la jeune fille prend l'initiative, se serre contre lui en évoquant leur mariage futur, et ils s'embrassent. C'est le début de leur amour. Agnès obtient " l'entrée " pour le jeune homme.

Après le retour de captivité, Djan, le mari, joue avec le feu, demandant à Monmon d'effectuer des travaux d'électricité chez eux puis de conduire sa femme chez la Tante de Bouvignes, ceci en plein hiver. Agnès insistera pour voir la maison de son amoureux, puis pour y loger, sans que rien ne se passe entre eux, sinon un échange de tendresse. Agnès est beaucoup plus pressante (c'èst lèye què l' tint, què l' vout, 18) que le jeune homme. Elle se montre jalouse vis-à-vis d'autres femmes. Elle tentera même, à vélo, de retrouver la maison du garde. De Monmon, nous saurons qu'il a dû lutter pour ne pas profiter de la venue d'Agnès (22). Puis, Agnès s'étant confessée par hasard au Père blanc de Monmon (34), les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre.

Après la mort de Djan, Monmon (qui ignore la promesse) se montre à son tour le plus entreprenant et Agnès résiste. Là aussi, on sait après coup qu'elle était prête à céder (44-45).

Pourtant, au départ, Monmon semble faire peu de cas de l'amour charnel :

Monmon, li, ni saureut dîre come èlle èst faîte, si-t-Agnès. En rotant èchone, èle tchôke si mwin o l' sène,… come il-ont dromedinè zias deûs, raupin èt maraye, en 'nn'alant è scole. Sovint, on côp qu'is n' sont pus qu' zèls deûs, èle vout fè l' gâtéye dins sès brès.

I s' sint, dins li-min.me, aloyi avou lèye. Mins i nè l' veut nin, si mayon. Ci qu'on veut avou dès-ouys, qu'on pout ratûzè après. I nè l' djond nin, ci qu' c'èst : djonde. Èlle èst là. I sont zèls deûs. Lèye da li ; èt li da lèye. (10)

Monmon, lui, il est incapable de décrire son Agnès. Lorsqu'ils marchent ensemble, elle fourre sa main dans la sienne,… comme quand ils ont trottiné ensemble, gamin et fille, en partant pour l'école. Souvent, une fois qu'ils sont seuls, elle veut se faire cajoler dans ses bras.

Il se sent dans son coeur lié avec elle. Mais il ne la voit pas, sa bien- aimée. Ce qu'on voit de ses yeux, auquel on peut repenser. Il ne la touche pas, au sens de toucher. Elle est là. Ils sont eux deux. Elle est à lui ; il est à elle.

Agnès, elle, inclut cet amour dans une vision religieuse :

Divant do s' mariè, quéne inocin.ne pitite fèfèye ! One crapôde qui s' mèteut cor à gngnos au pîd di s' lèt divant do s' coûtchi… Combin d' côps adon, n'aveut-èle nin sondji : Quand nos sèrans nos deûs èt dîre nos pâtèrs astok onk di l'ôte. Pwis èlle aureut stî si feume, tote lèye, come poz- achèvè leûs priéres. (14)

Avant de se marier, quelle innocente petite fifille ! Une gamine qui s'agenouillait encore au pied de son lit avant de se coucher… Combien de fois alors n'avait-elle pas pensé : Quand nous serons nous deux et que nous réciterons nos prières l'un auprès de l'autre. Puis elle aurait été sa femme, toute elle, comme pour achever leurs prières.

Agnès trouvera l'apaisement en effaçant la dimension charnelle, lorsqu'elle se remémore un voyage à Maredsous avec son bien-aimé :

Èd'vant, Monmon, èle n'î wazeut pus sondji. Peû do s' lèyi djéryi après. Visè do mau fè en tûzant. Co pus vite, pus aujîmint qu'en l' fiant po d' bon. Èt voci qu' Monmon è-st-addé lèye. Pus près qu'i n'eûye jamaîs stî. Tél qu'il-èsteut en vikant, èle ni sêt pus sè l' figurè. Come si s' visadje èsteut tot rèfacè ; mins il-èst là ; èt l' djonde, dîreu-dje, pus fond qui si leûs deûs cwârps èstint èchone…(49)

Auparavant, Monmon, elle n'osait plus y penser. Par peur de laisser libre cours à son désir. Éviter de commettre le mal en pensées. Encore plus vite, plus facilement qu'en le commettant réellement. Et voici que Monmon est auprès d'elle. Plus près qu'il n'ait jamais été. Tel qu'il était vivant, elle n'arrive plus à se le représenter. Comme si son visage était totalement effacé ; mais il est là ; et il la touche, dirais-je, plus profondément que si leurs deux corps étaient ensemble…

Dans Li p'tit Bêrt, le héros éponyme, à la fin de sa vie, repense à une confidence d'Ane, fille facile autrefois, qui décrit la même béatitude en dehors du charnel :

Mins qué boneûr do bin sèpe qu'Ane nè l'aveut jamaîs rovyi. I l'oyeut co dîre… Lî dîre tot bas, en l' sèrant, qui d' s'awè vèyu voltî tote one vèspréye sins sondji à mau, ci sèreut todi por lèye lès pus bèlès-eûres di tote si vîye. (p. 163)

Mais quel bonheur de savoir qu'Anne ne l'avait jamais oublié. Il l'entendait encore dire… Lui dire à voix basse, en le serrant, que de s'être aimés tout un après-midi sans mauvaise pensée, ce serait toujours pour elle les plus belles heures de toute sa vie.

Et, pour en terminer avec ce thème, dans Mi p'tit viyadje dès-ans au long, Manu fait au narrateur un aveu du même ordre à propos de sa femme lors de leur nuit de noces :

… Come on-z-èst bâti, dwé ! Insi divant do nos mariè, dj'arèdjeu après lèye. Nos n'aurins pus seû ratinde, s'on n's-aveut lèyi tot seûs. . bin, quand dj'a stî coûtchi avou lèye, li prumîre nêt, dj'a d'meurè addé sins boudji. Nos nos t'nins pa l' mwin. Dj'aureu passè tote mi vîye come ça. Dj'èsteu bin ; binauje come on dieû… Si Marîye tot d'on côp, ni m'aveut nin dit : " Vos n' vinoz nin addé mi, m' fi ? "… (p. 189)

… Comme on est fait, n'est-ce pas ! Ainsi, avant notre mariage, je la désirais ardemment. Nous n'aurions plus pu attendre, si on nous avait laissés seuls. Eh bien, quand je suis allé coucher avec elle, la première nuit, je suis resté à côté sans bouger. Nous nous tenions par la main. J'aurais passé toute ma vie ainsi. J'étais bien; content comme un dieu… Si Marie brusquement ne m'avait dit : " Tu ne viens pas près de moi, mon chéri ? "…

Djan, le mari d'Agnès, est au contraire tout entier dans la conquête des femmes et l'amour charnel. Il a épousé Agnès pour sa fraîcheur et sa beauté. Il la traite plus rudement qu'une servante, mais ne peut guère obtenir ses faveurs au lit. Il se rabat dès lors sur la voisine, personne peu soignée s'il en est. Ironie du sort : les circonstances l'empêcheront d'avoir, avec son épouse, la relation sexuelle qu'il attend fiévreusement et qu'elle lui a promise par devoir et pitié.

Bien avant cela, l'auteur nous décrit comment il a guetté Agnès :

Do matin, Agnès passe su l' Plin, pad'vant l' maujon da Djan dau Molin, come on dit co. Ni t' ritoûne nin, sês. , mi fèye ! Gn'a sûr on visadje à l' finièsse. Djan lume tant qu'i veut… Saqwants-ans dèdjà qu'i kwésîye insi après l' crapôde. Nuk po mia sèpe tos lès catoûs pa-t't-avau do cwârps da l' djon.ne djin. Vî loulou ! Ossi tchôd qui l' vèra d' l'infêr…

Èlle èst iute. Djan s' rassît èt i tûzine. Come s'i l' capôtieut dèdjà à s' môde : one miète laudje dès antches, mins si wêre. Jusse ci qu'i faut à one comére po s' fè lûtchi bin fond. Si cwârsadje qui boûzèle : deûs p'titès opes. Â ! lès bons fruts po dins saqwant timps ! Qui frumejèt à toûs dins lès mouvemints, onk èt l'ôte, di sès brès.

Sacrè maule d'agace ! O mwès d'octôbe, qu'i coud o corti, divant do l' mète o pani, il aude tènawête one pome èt l' sèrè bin deur è casse è s' mwin… Djè l'apicereu pa padrî. Mès brès autoû d' lèye ; ç'aveut si bin toûrnè afîye avou d's-ôtes. Èt r'clôre mès mwins sur lèye, come on téreut on mouchon, tot doûcemint, peû do lî fè mau. Assatchi, aspoyi sur li on djon.ne cwârps insi ! I lî faureut pus d' mile mwins po couru tot do long èt l' djonde tot èwou qu'i vôreut bin. (9)

Le matin, Agnès passe sur le Plin 9, devant la maison de Jean du Moulin, comme on le dit encore. Ne te retourne pas, ma fille ! Il y a sûrement un visage à la fenêtre. Jean épie autant qu'il voit… Ça fait déjà quelques années qu'il surveille ainsi la jeune fille. Personne ne connaît mieux que lui les courbes de tout son corps. Vieil obsédé ! Aussi brûlant que le verrou de l'enfer…

Elle est hors de sa vue. Jean se rassied et il rêvasse. Comme s'il la pelotait déjà à sa guise : un peu large de hanches, mais si peu. Juste ce qu'il faut à une femme pour qu'on l'examine en détail. Son corsage qui enfle : deux petits sommets. Ah ! les bons fruits pour bientôt ! Qui frémissent l'un après l'autre dans les mouvements successifs de ses bras.

Sacré sans-souci ! Au mois d'octobre, quand il cueille les pommes au jardin, de temps en temps, avant d'en mettre une dans le panier, il la garde et la serre durement dans sa main comme dans un étui… Je la saisirais par derrière. Mes bras autour ; cela avait si bien tourné parfois avec d'autres. Et refermer mes mains sur elle, comme un oiseau que l'on tient avec précaution, pour éviter de lui faire mal. Attirer, appuyer un jeune corps pareil sur lui ! Il lui faudrait plus de mille mains pour le parcourir et le toucher partout où il voudrait.

Djan s'inscrit dans la lignée d'hommes d'âge mûr qui observent une jeune fille de façon relativement malsaine. Dans Li Curè d' Sautau, c'était Li Champète qui suivait Marie de ses regards et de ses assiduités:

Li champète. Â l' laîd po todi ! Avou sès bwargnasses mèssadjes. I sofèle tofêr on seur rimôrd di vîye bîre. .t sès-ouy qui tirenut à êwe. Quand èle sint qu'i l' riwaîte à sto, i lî chone qu'èlle èst tote swasse. Vî marou ! Po s'è fè quite, d'on parèy, one dispoûsseléye au rwèd brès ; gn'a qu' ça. Mins c'èst dès grandeûs qu'on s' passe bin. Ostant bourè l' vèra à timps èt gripè o plantchi veûy po quand i sèrè au diâle. (17)

Le garde-champêtre. Ah le dégoûtant ! Avec ses propos stupides. Il exhale toujours une sûre odeur de vieille bière. Et ses yeux qui virent à la pluie. Quand elle sent qu'il la regarde fixement, il lui semble qu'elle est toute sale. Vieux coureur de filles ! Pour s'en débarrasser, d'un pareil, une tripotée, bras tendu ; rien de tel. Mais ce sont des gestes d'orgueil dont on se passe. Autant pousser le verrou à temps et grimper à l'étage pour quand il aura déguerpi.

Ce type d'homme occupera une grande place dans Mi p'tit viyadje dès-ans au long. Djâque Malou en l'occurrence, surnommé li Mète, en raison de sa petite taille, riche célibataire et coureur de jupons patenté. Il observe la jeune Ane- Djôsèf, fille de ferme. Il en rêve au sens charnel (pp. 111-113). Les images et lès rêves obsessionnels le poursuivront jusqu'à la mort. Limitons-nous à la première apparition de la jeune fille :

Tot d'on côp, li fèye di d' là, one rèfwârcîye crapôde, a sôrti do stauve, avou on baston dizo s' brès ; ca èle crocheut dandjereûs dès neûjes en rotant ; todi one saqwè insi. .lle aleut r'qwêre lès vatches. Malou n'a pus vèyu qu' lèye. Nom d' tot-ute ! quéne bèle pitite djaudrène ! .le ti stritche li cotron èt boutè do d'vant one tote djon.ne, one deure pwètrine, su bayî ! C'èsteut l' prumî côp qu'i l' riwaîteut si bin… Divant l' guêre 10 , lès marayes insi, ossi rade faît è scole, alez ! Vitemint diskeûse on bondi à l' cote à plaî-st-à Diè èt l' ralondji ; todi d' pus tos l's-ans jusqu'à balè su leûs solès. Audjoûrdu, on-z-a r'toûrnè l' vièrna on bia vî côp. On vièrè d'abôrd leûs gngnos. Gueûye tant qui t' vous, ça, curè, èt bouchi su l' pîrlotche… Malou aureut bin chin.nè en lignant après lès bodènes da l' crabaye. T'aureus agni d'dins. (p. 90)

Tout d'un coup, la fille de l'endroit, une gamine bien bâtie pour son âge, est sortie de l'étable un bâton sous le bras ; car elle croquait sans doute des noisettes en chemin ; ou quelque chose du genre. Elle allait rechercher les vaches. Malou n'a plus rien vu d'autre. Sacré nom ! Quelle belle jeune fille ! Elle te fait voler le jupon et pousse devant elle une poitrine toute jeune, une poitrine ferme, du moins je l'imagine ! C'était la première fois qu'il l'observait si bien… Avant la guerre, les filles comme cela, aussitôt terminé à l'école ! Allez ! On décousait en vitesse un ourlet à la robe prévue pour la croissance et on l'allongeait ; un peu plus chaque année pour qu'elle tombe sur les souliers. Aujourd'hui, on a adopté des comportements bien différents. On verra bientôt leurs genoux. Tonne autant que tu veux, curé, en martelant la chaire de vérité… Malou aurait bavé en lorgnant les jambes de la fille. Tu aurais mordu dedans.

Terminons par Li p'tit Bêrt. Le chapitre … Èt quand nn-èrîrans… contient dans sa première partie des souvenirs d'amourettes peu ragoûtantes 11, écrivions-nous. Souvenirs et songes. Un personnage apparaît, celui d'une autre jeune fille, Mâre-Djôsèf da l' Payène :

Le rêve de Malou devient cauchemar pour li p'tit Bêrt et les rôles sont renversés :

Assîs rin qu' zèls deûs, d'zo lès bouchons ; dès topéyes di tchaurnales. Tote bouréye sur li, èle si laît kèkyi, èle si faît capôtyi. Po djiglè, èle tape si tièsse èn-èri, avou sès-ouy quausu r'toûrnès èt sès lèpes totes frèches. Afîye, èle si boute come one warache sur li po qu'i l' pougne à s' môde. Is djoûwenut, come jamaîs i n'a wazu tûzè. Tot d'on côp, l'a-t-i v'lu bauji ? .le vore sur li, èle brèsse didins…

Sont-is cor è Spènè ? W'è sont-is ? Mâre-Djôsèf pèse su l' cwârps da Bêrt ; èle sipate sès grocheûs sur li. On chovion qu'èlle a todi stî ; èt bômèle ; èle sint l' swas´ , li vîye souweû. Â ! qu' ça l' disgostéye ! Mins maugrè, ça l'ènonde. Dins lès brès, dins lès grantès skéyes da l' comére, il èst pris è sêre come dins on vèrin. Ci n'èst pus po s' rabrèssi qu'is s' tègnenut ; c'èst deûs cwârps qui s' v'lèt. Lèye, èle li sbrôtche, èlle l'assatche todi pus fwârt. (p. 189)

Assis, rien qu'eux deux sous les buissons, des touffes de charmes. Toute écrasée sur lui, elle se laisse chatouiller, elle se fait peloter. Pour rire, elle lance la tête en arrière, les yeux presque retournés et lès lèvres toutes humides. Par moments, elle se jette sauvagement sur lui pour qu'il la prenne à pleine main, autant qu'il veut. Ils jouent comme jamais il n'a osé l'imaginer. Brusquement, a-t-il voulu l'embrasser ? Elle se précipite sur lui, elle le saisit…

Sont-ils encore à Spènè 12 ? Où sont-ils ? Mâre-Djôsèf pèse sur le corps de Bêrt. Elle écrase ses rondeurs sur lui. Un souillon plus que jamais ; et bouffie ; elle respire la saleté, la vieille sueur. Ah ! comme cela le dégoûte ! Pourtant, ça l'excite. Dans les bras, dans les grandes jambes de la femme, il est tenu enserré comme dans un vérin. Ce n'est plus pour s'embrasser qu'ils se tiennent, ce sont deux corps qui se veulent. Elle, elle l'écrase, elle l'attire de plus en plus fort.

Ainsi, certains personnages (Agnès, Monmon, Manu, li p'tit Bêrt, Ane…) se meuvent dans la dimension charnelle en la sublimant, en la sublimant parfois définitivement (Agnès, Bêrt). D'autres, Djan, Malou, Li Champète, Mâre- Djôsèf, ne se définissent que charnellement.

On pourrait certes en dire davantage, en abordant la forme : les procédés de narration habituels chez Laloux ici comme ailleurs : apostrophe aux personnages, intervention du narrateur, technique du pensé écrit à la personne, technique des cercles concentriques : association de souvenirs et de sensations (ainsi dans le passage que je viens de citer Li p'tit Bêrt fait aussi ce songe parce que, couché, il est tenaillé par des douleurs lancinantes). Mais je n'en aurai pas le temps dans le cadre de cette communication.

Il ya dans Pa totès strwètès vôyes, -et ceci en facilite la lecture -davantage d'unité et de continuité que dans Li p'tit Bêrt, li curè d' Sautau et Mi p'tit viyadje dès-ans au long. Puisse ce roman être lu par un large public, la traduction venant éclairer les passages difficiles.

Albert Maquet avait écrit ceci à propos du P'tit Bêrt, mais la citation s'applique aussi au roman qui nous occupe :

" Jamais, que je sache, récit en dialecte ne s'est présenté avec une intériorité aussi riche et aussi soutenue. Une intériorité qui ne se désamorce jamais du réel (condition même de son authenticité linguistique) et qui reçoit de l'expression dialectale, franche, directe, imagée, un extraordinaire pouvoir de pénétration ". 13

Joignons à cet avis l'hommage rendu par Lucien Léonard, peu après la mort de l'auteur :

" Parmi les nouvelles et récits de ce prosateur, faut-il souligner le souci du détail et de la véracité de son évocation ? La verve d'une langue riche - très riche - maniée à la perfection. Les tableaux se succèdent, nerveusement brossés ou amoureusement parfaits, et leurs personnages vivent avec nous, en nous. Quelle galerie défilant, chacun à son allure, sage ou folle, rapide ou mesurée, marqué chacun de l'empreinte du maître ; rarement semblables l'un à l'autre.

Nous croyons pouvoir penser qu'aucun de ses devanciers prosateurs wallons n'a réussi à si bien insérer la langue parlée dans les liens d'une phrase maîtrisée avec art. La vie retirée de la " période " pour être rendue au " verbe ".

Voilà la grande leçon que nous a donnée ce Dorinnois, aussi fin lettré que connaisseur de son dialecte ". 14

Je vous remercie de votre attention.

1 Ciney, Épécé.

2 BSLLW, Tome 74, 1971.

3 BSLLW, Tome 75, 1974.

4 Anthologie de la Littérature wallonne, Liège, Mardaga, 1979, p. 506.

5 L'oeuvre en wallon d'Auguste Laloux (1906-1976), coll. Mémoire wallonne, n°4, Liège, SLLW, 1998, p. 46.

6 Histoire de la Wallonie, Toulouse, Privat, 2004, p.353.

7 Pour Pa totès strwètès vôyes et pour Li Curè d' Sautau, les numéros sont ceux des épisodes (à défaut de pagination).

8 Union de l'ensemble des fidèles vivants et morts en vertu de leur appartenance au Christ, dans une solidarité à travers l'espace et le temps.

9 ‘Le Plateau’, crête de Dorinne.

10 Celle de 14-18.

11 L’oeuvre en wallon d’Auguste Laloux (1906-1976), p.18.

12 Lieu-dit en direction de Purnode.

13 La littérature dialectale de Wallonie de 1960 à 1970, in La Vie wallonne, t. XLIV, pp. 315-316.

14 Les dialectes de Wallonie, tome 4, 1975-76, p. 135.